赋能后的间充质干细胞在巨噬细胞抗结核感染中的应用

本发明属于生物医药,具体涉及赋能后的间充质干细胞在巨噬细胞抗结核感染中的应用。

背景技术:

1、结核病(tuberculosis,tb)是结核分枝杆菌(mycobacterium tuberculosis,mtb)引起的传染性疾病,是全球单一传染病病原体导致死亡的主要原因[1]。目前结核病治疗主要依赖于多种抗结核药物的联合使用,但不规范用药或感染耐药菌株常会导致耐药发生[2],研发新的治疗手段来降低耐药结核病患者死亡率已经成为结核病防控领域的技术瓶颈。

2、间充质干细胞(mscs)作为一种来源于发育早期中胚层的多能干细胞,主要分布于骨髓、骨、软骨、脂肪等多种组织的细胞,在一定条件下可以分化为骨、软骨脂肪等多种细胞[3]。近年来,由于科学家发现mscs具有低免疫原性,且能够参与免疫调控等作用而越来越受到人们的关注[4]。mscs不仅可以调节巨噬细胞等固有免疫以及t细胞、b细胞和自然杀伤(nk)细胞等主要适应性免疫细胞群的增殖和功能,也可以调节树突状细胞(dc)的活性,并可以在体内和体外诱导调节性t细胞[5,6],而这些免疫细胞在抵抗病原体如mtb感染过程中发挥着非常重要的作用。

3、mscs作为一种新的细胞治疗方法在结核病的治疗中看到了新的曙光,mscs治疗dr-tb患者的临床试验表明,其具有改善预后的安全性和有效性。2008年,erokhin对15例mdr-tb和12例xdr-tb患者分别进行了自体mscs全身性辅助化疗,发现所有患者的临床症状均得到了改善,其中20例患者在治疗3-4个月以后痰菌量明显降低,1.5-2年以后,有9例患者长期随访中无复发[7]。2014年,skahin等则报道了用患者自身的mscs和标准抗结核药物治疗mdr-tb的一项临床1期随机对照试验(n=60),而后观察到1.5年后,试验组的治愈率明显高于对照组(53.3%vs.16.7%),并且安全性良好,初步证实了mscs治疗结核病的可行性[8]。

4、虽然目前多项基于mscs治疗结核病的临床研究均取得了积极成果,不过有关mscs与结核病治疗关系的研究仍处于探索阶段,未来仍需要更深层地探究以及最大限度地发挥间充质干细胞的治疗潜力,以更好的让mscs介导的干细胞治疗真正的从实验室走向临床。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于克服上述现有技术存在的不足,提供赋能后的间充质干细胞在巨噬细胞抗结核感染中的应用。

2、为实现上述目的,本发明的技术方案如下:

3、赋能后的间充质干细胞在结核病缓解和/或辅助治疗和/或治疗药物中的用途。

4、进一步地,所述赋能后的间充质干细胞为炎性细胞因子诱导激活的间充质干细胞。

5、进一步地,所述炎性细胞因子为ifn-γ、tnf-α和il-1β中的至少一种。

6、进一步地,所述药物用于调节巨噬细胞抗结核分枝杆菌能力。

7、与现有技术相比,本发明的有益效果如下:

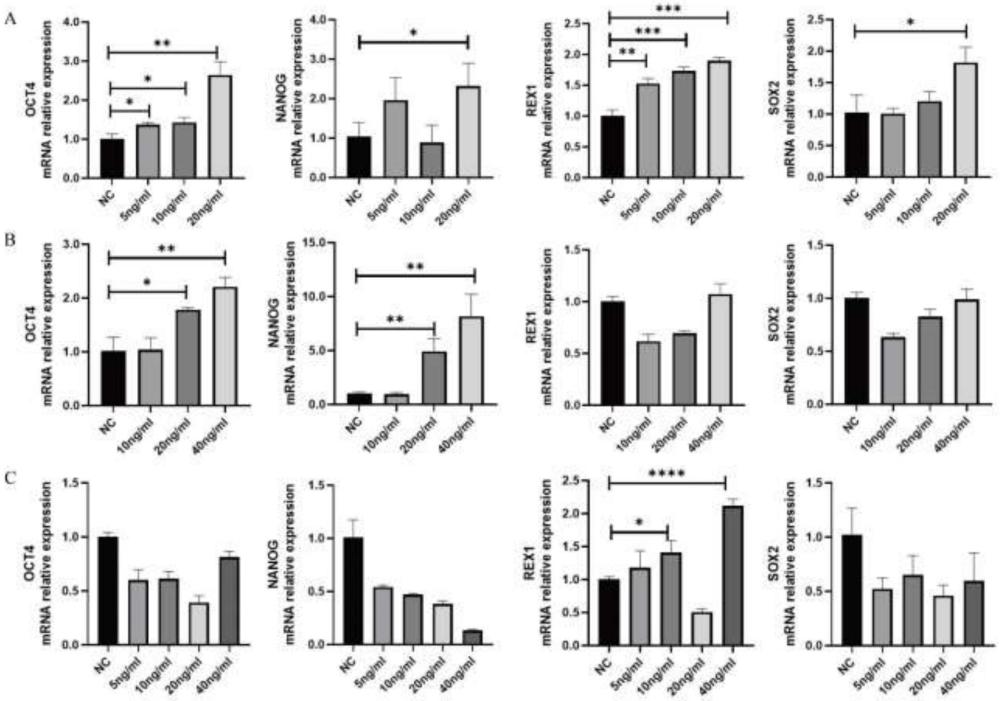

8、本发明将赋能后的mscs与染菌后的巨噬细胞共培养,检测细胞内ros的释放、促炎因子的表达、细胞凋亡率、焦亡相关指标以及通过转录组测序和rt-qpcr检测差异基因的表达情况;通过分析赋能后mscs对巨噬细胞杀伤结核分枝杆菌的能力深入探讨免疫赋能后的mscs抗结核的免疫调节机制,填补了mscs在机体免疫系统对抗结核分枝杆菌中的调节机理方面的空缺,对于结核病的治疗具有极其重要的意义,为推动mscs产业转化和结核病治疗的应用提供理论依据和技术支撑,具有广阔的应用前景。

技术特征:

1.赋能后的间充质干细胞在结核病缓解和/或辅助治疗和/或治疗药物中的用途。

2.根据权利要求1所述的用途,其特征在于:所述赋能后的间充质干细胞为炎性细胞因子诱导激活的间充质干细胞。

3.根据权利要求2所述的用途,其特征在于:所述炎性细胞因子为ifn-γ、tnf-α和il-1β中的至少一种。

4.根据权利要求1或2或3所述的用途,其特征在于:所述药物用于调节巨噬细胞抗结核分枝杆菌能力。

技术总结

本发明属于生物医药技术领域,具体涉及赋能后的间充质干细胞在巨噬细胞抗结核感染中的应用。本发明将赋能后的MSCs与染菌后的巨噬细胞共培养,检测细胞内ROS的释放、促炎因子的表达、细胞凋亡率、焦亡相关指标以及通过转录组测序和RT‑qPCR检测差异基因的表达情况;通过分析赋能后MSCs对巨噬细胞杀伤结核分枝杆菌的能力深入探讨免疫赋能后的MSCs抗结核的免疫调节机制,填补了MSCs在机体免疫系统对抗结核分枝杆菌中的调节机理方面的空缺,对于结核病的治疗具有极其重要的意义,为推动MSCs产业转化和结核病治疗的应用提供理论依据和技术支撑,具有广阔的应用前景。

技术研发人员:董丽,吴长新,杨倩伟,周逸群,刘麒苗

受保护的技术使用者:山西大学

技术研发日:

技术公布日:2024/12/10

技术研发人员:董丽,吴长新,杨倩伟,周逸群,刘麒苗

技术所有人:山西大学

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除