β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊及其制备方法与流程

本发明涉及合生元,具体涉及一种β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊及其制备方法。

背景技术:

1、嗜黏蛋白阿克曼氏菌(简称akk菌),作为一种黏蛋白降解菌,广泛分布于人类和动物的肠道黏液层中,其含量能占肠道微生物总量的3%~5%,是新一代的明星肠道益生菌。适量补充akk菌,可以调节人体血糖浓度,改善糖尿病各种症状,也具有缓解肥胖、肝脂肪变性等代谢疾病。

2、要发挥akk菌的功效,需满足两个条件:一是被人体摄入后保持较高的活性;二是肠道内必须有足够的定殖数量。akk菌在加工、存贮和人体消化过程易受到氧气、高温和胃酸等的作用,导致其活性降低,从而导致akk菌在肠道内的活性和定殖数量降低。

3、公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现思路

1、为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊及其制备方法,以解决因环境对akk菌产生不利影响,导致akk菌在肠道内的活性和定殖数量降低的问题。

2、为实现上述目的,提供一种β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊,包括芯材和壁材,所述芯材与所述壁材的体积比为1:2~6;

3、所述芯材包括akk菌和β-葡聚糖,所述akk菌的菌液浓度为108-1010cfu/g,所述β-葡聚糖的浓度为10~40g/l;

4、所述壁材包括羧甲基纤维素钠、乳清蛋白、脱脂乳粉和海藻糖,所述羧甲基纤维素钠的质量分数为2%~3%,所述乳清蛋白的质量分数为0.5~1.0%,所述脱脂乳粉的质量分数为1%,所述海藻糖的质量分数为2.5%。

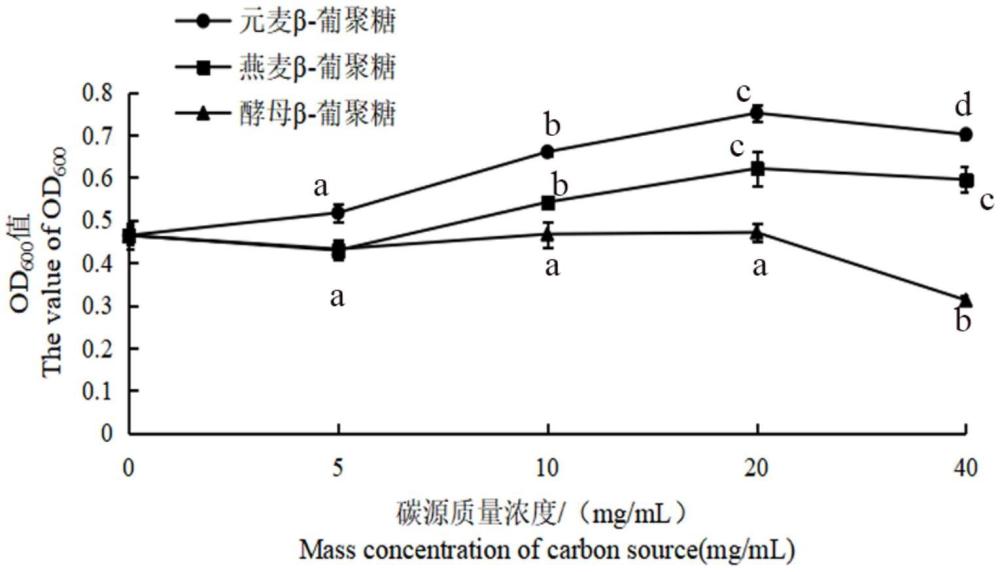

5、进一步的,所述β-葡聚糖为元麦β-葡聚糖。

6、本发明提供一种β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊的制备方法,包括以下步骤:

7、将akk菌发酵培养到稳定期,再将akk菌液中的培养液分离后获得浓缩菌泥;

8、将所述浓缩菌泥加入到浓度为10~40g/l的β-葡聚糖溶液中混合均匀获得芯材,使所述芯材的菌液终浓度为1010cfu/g;

9、按体积比1:2~6的比例关系向所述芯材中添加壁材,并混合均匀获得浆液;

10、将所述浆液滴加到cacl2溶液中,并经固化、洗涤后获得湿微胶囊;

11、将所述湿微胶囊经冷冻干燥制得β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊。

12、进一步的,在实施将akk菌液中的培养液分离的步骤时,通过将所述akk菌液以7500~8500rpm进行离心10min分离去除所述培养液。

13、本发明提供一种β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊的应用,所述β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊用于改善肠道菌群结构,调节肠道微生态。

14、本发明的有益效果在于,本发明的β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊可以促进akk菌的增殖,还可以提高akk菌在胃肠道中的忍耐性和贮藏性。本发明的β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊具有改善肠道菌群结构,调节肠道微生态,促进机体健康的作用。

技术特征:

1.一种β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊,其特征在于,包括芯材和壁材,所述芯材与所述壁材的体积比为1:2~6;

2.根据权利要求1所述的β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊,其特征在于,所述β-葡聚糖为元麦β-葡聚糖。

3.一种如权利要求1~2中任意一项所述的β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊,其特征在于,在实施将akk菌液中的培养液分离的步骤时,通过将所述akk菌液以7500~8500rpm进行离心10min分离去除所述培养液。

5.一种如权利要求1~2中任意一项所述的β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊的应用,其特征在于,所述β-葡聚糖-嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊用于改善肠道菌群结构,调节肠道微生态。

技术总结

本发明公开了一种β‑葡聚糖‑嗜粘蛋白阿克曼氏菌共微胶囊及其制备方法,包括芯材和壁材,所述芯材与所述壁材的体积比为1:2~6;所述芯材包括Akk菌和β‑葡聚糖,所述Akk菌的菌液浓度为10<supgt;8</supgt;‑10<supgt;10</supgt;CFU/g,所述β‑葡聚糖的浓度为10~40g/L;所述壁材包括羧甲基纤维素钠、乳清蛋白、脱脂乳粉和海藻糖,所述羧甲基纤维素钠的质量分数为2%~3%,所述乳清蛋白的质量分数为0.5~1.0%,所述脱脂乳粉的质量分数为1%,所述海藻糖的质量分数为2.5%。本发明解决了Akk菌在人体摄入后经过人体胃肠道时,导致Akk菌活性和定殖数量降低的问题。

技术研发人员:宋居易,陈惠,张欣,刘畅

受保护的技术使用者:江苏沿江地区农业科学研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/12/10

技术研发人员:宋居易,陈惠,张欣,刘畅

技术所有人:江苏沿江地区农业科学研究所

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除